실시간 뉴스

- [AI 금융뉴스] 올해 가장 상승률 높았던 테마주 '톱3'는?

- ‘백종원 논란’ 타격 없네…‘흑백요리사2’, 글로벌 1위는 챙겼지만 [IS포커스]

- ‘모범택시3’의 킥… ‘흑막 아닌’ 진정한 리더 김의성

- ‘종소리’가 깨운 향수… 러블리즈·에이핑크가 증명한 ‘3세대 서사’의 힘 [줌인]

- "돌아와요, 남아줘요" 선수들이 합심해 잡았다, 최형우·강민호 계약은 전력 강화 그 이상 [IS 비하인드]

- [단독] 이수지 “올해 열심히 달렸다, 이 길 잘 가고 있구나 싶어” [2025 연말인터뷰]

- “‘대홍수’와 비슷?” 김병우 감독은 정말 ‘웹소설’을 그만 봐야 할까 [줌인]

- 따뜻한 구교환, 촉촉한 문가영…세월 뛰어넘는 멜로 ‘만약에 우리’ [IS리뷰]

- 박나래→이이경, 의혹과 구설수…결혼과 이혼, 방송계 달군 7대 뉴스 [2025 연말결산]

- [김지욱 저작권썰.zip]㉓ 로제부터 AI까지, 2025년 음악 저작권 이슈 결산

연예

현대차 1분기 리콜 최다 '불명예'…수입차는 벤츠가 1위

등록2018.04.10 07:00

올해 1분기 결함시정(리콜)이 가장 많은 국산차와 수입차는 현대차와 벤츠로 나타났다. 리콜이 많아지면 소비자 불만은 높아질 수밖에 없다. 수천만원에 달하는 제품에 결함이 있다는 뜻이기 때문이다. 완성차 제조사들이 초기 품질 개선에 더 힘을 써야 한다는 지적이 나온다.

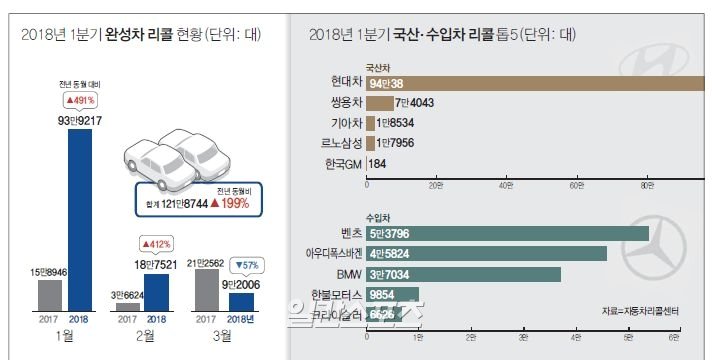

국산차 리콜왕은 현대차

9일 자동차 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터에 따르면 지난 1분기 자동차 전체 리콜 대수는 121만8744로 전년 동기(40만8132대) 대비 약 199% 증가했다.

이는 지난해 연간 리콜 대수 241만3446대의 절반에 해당하는 수치다.

국산차 중에서 가장 리콜이 많았던 브랜드는 현대자동차로 나타났다. 총 94만38대를 리콜해 국산차 전체 리콜 대수(105만2994대)의 89%를 차지했다.

현대차의 리콜이 크게 증가한 데에는 지난 1월 진행된 구형 쏘나타와 그랜저의 대량 리콜 영향이 컸다.

구형 쏘나타(NF)와 그랜저(TG) 등 2개 차종 91만5283대는 전자장치 전원공급 부분에 이물질이 유입돼 전기합선에 따른 화재가 발생할 가능성이 있다는 점에서 리콜 대상이 됐다.

현대차는 2월에도 싼타페(DM)와 맥스크루즈(NC) 등 2만2975대를 리콜하면서 1분기 '리콜왕'의 불명예를 안게 됐다.

2위에는 총 7만4043대를 기록한 쌍용자동차가 올랐다. 리콜 대상차 상당 부분이 지난 2월 티볼리(5만2587대) 결함 때문이었다. 산소센서 튜브 내부에 입자상물질(PM)이 과다하게 쌓여 센서 응답 시간이 늦어지고 엔진 경고등이 켜질 수 있다는 것이 리콜 사유였다.

이어 기아차(1만8534대), 르노삼성(1만7956대), 한국GM(184대) 순으로 나타났다.

벤츠, 수입차 리콜왕 '불명예'

올 1분기 수입차 리콜 대수도 총 12만5108대로 전년 동기 대비 37.4%(3만4024대) 증가했다.

특히 수입차 '판매왕' 벤츠의 리콜이 눈의 띄게 늘었다. 총 5만3796대를 리콜해 전년 동기(1807대) 대비 2877%나 급증했다.

전체 수입차 리콜 대수(12만5108대)의 절반에 가까운 43%를 차지했다.

벤츠는 지난 1분기 A클래스를 비롯 B·C·E클래스, CLA, GLA, GLC 등 다양한 차종을 리콜했다. 이들 차량은 조향장치 내 모듈 접지 불량으로 운전석 에어백이 사고와 무관하게 작동할 가능성을 비롯해 안전벨트 불량, 2열 좌측 도어 잠김 문제 등 다양한 사유로 리콜이 진행됐다.

2위에는 아우디폭스바겐(4만5824대)가 올랐다. 지난 3월 A5 스포트백 35TDI 콰트로 등 13개 차종이 2만3205대 리콜됐던 것이 컸다.

3위는 BMW(3만7034대)가 차지했다. 이에 독일차 3사가 '리콜 톱3'에 오르는 불명예를 안았다.

한불모터스(9854대), 크라이슬러(6626대) 등이 뒤를 이었다.

일본차 3사는 상대적으로 리콜이 적었다. 토요타와 혼다가 각각 1059대, 900대에 그쳤고, 닛산은 리콜이 없었다.

리콜, 왜 이렇게 많이 늘었나

업계에서는 1분기 리콜 차량이 급증한 주요 요인으로 자동차 부품이 전자화하면서 리콜 비율이 높아진 점을 꼽는다.

또 전 세계적으로 리콜 차량이 증가하는 추세가 영향을 미친 것으로 보기도 한다.

그러나 자동차리콜센터에 따르면 현대·기아차 리콜 원인은 전자화가 아닌 기계적 결함(조립불량, 케이블 결함 등)이 대다수를 차지한다.

일부에서는 작년 7월 '자동차관리법'이 개정된 것이 자동차 리콜 급증으로 이어진 것으로 보고 있다.

개정안에 따르면 늑장 리콜 시 과징금을 부과하는 것은 물론 손해배상 책임도 묻는다.

특히 '결함을 안 날로부터 결함 시정을 하지 않아 발생한 재산이나 신체상 피해에 대해 제작자에게 손해배상책임이 있다'고 규정하고 있다.

또 업체는 차 사고 데이터 분석, 무상 점검·수리 내역, 사고 기술 분석 자료 등을 의무적으로 자동차안전연구원에 제출해야 한다. 결함을 은폐하거나 축소하려는 시도를 원천 차단하기 위한 수단들이다.

업계의 한 관계자는 "일단 리콜은 자발적으로 이뤄졌더라도 그 자체가 품질 이슈이다보니 브랜드 가치에 부정적일 수 있다"며 "자동차 업체들이 소비자 신뢰를 위해 초기 품질 관리에 최선을 다해야 한다"고 말했다.

안민구 기자 an.mingu@jtbc.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

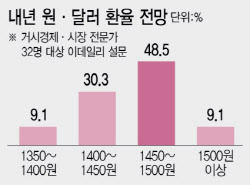

![“농산물·환율에 12월 물가 2.25%…내년 변수도 고환율”[물가폴]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25122900025T.jpg)

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)