실시간 뉴스

- 실전 공백 2년 6개월...완벽한 복귀 바라는 안우진 "이제 공 1개가 소중합니다" [IS 가오슝]

- 사면초가 MC몽, 이번엔 성매매 의혹…CCTV 속 여성 정체는 [왓IS]

- ‘환연3’ 현커 유정♥창진, 결별?... SNS 언팔 후 게시물 삭제

- 박지후 ‘신의악단’, 100만 고지 넘어섰다

- '18살 세계 1위' 무서운 10대 스노보더…빙상 전유물 '메달밭', 설원에서도 무럭무럭 자란다 [2026 밀라노]

- 데이비스도 아닌데 1라운드 지명권 달라? 거상 댈러스, 관심 보이는 애틀랜타

- ‘역수출’ 에이스의 ’역수입’.. 운명처럼 재회한 플렉센과 김원형 [IS 시드니]

- 지수, 블랙핑크 아닌 배우로…‘월간남친’, 3월 6일 공개 확정

- 문가영, 산문집 ‘파타’ 수익금 5000만 원 기부... 멕시코 여성 자립 돕는다

- 축구협회, K3·K4리그 챔피언십 신설…우승 상금 3000만원

병역기피 논란을 일으킨 전 가수 스티브 유(한국명 유승준)가 한국 땅을 밟을 길이 열렸다. 대법원이 여권·사증(비자) 발급 거부처분 취소 소송에서 스티브 유의 손을 들어준 것이다. 법무부가 ‘입국 금지’를 유지하면 또 다시 한국에 들어올 수 없기 때문에 향후 추이를 지켜봐야 하지만, 이번 법원 판결은 병역기피에 대한 면죄부의 근거가 될 가능성이 있다. 동시에 대한민국 남성이라면 누구나 이행해야 한다는 병역의무의 일관된 명분이 저하될 우려도 제기된다.

지난달 30일 대법원은 스티브 유가 로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 여권·사증(비자) 발급 거부처분 취소 소송 상고심에서 원심의 원고승소 판결을 심리불속행 기각으로 확정했다. 대법원이 2심 판결 그대로 확정하면서 법무부는 스티브 유에 대해 내린 비자 발급 거부 처분을 취소하고 발급 여부를 다시 판단해야 한다. 법무부가 비자를 발급한다면 스티브 유는 지난 2002년 법무부로부터 입국을 제한당한 이후 21년 만에 한국에 올 수 있는 길이 열린다.

과거 스티브 유는 가수로서 전성기를 누리던 당시 ‘건강하고 바른 청년’ 이미지를 강조하며 “국방의 의무를 다하겠다”고 호언장담했다. 군입대 직전 해외공연이 불가했지만, 높은 신뢰를 얻어 특례로 해외 공연까지 진행했다. 그러다가 돌연 미국 국적을 취득해 병역기피 논란이 불거졌고, 이후 입국금지를 당했다. 당시에도 사회적으로 병역기피에 대한 국민적 공분이 컸던 데다, 스티브 유의 기만적 행태는 더 거센 비난을 불러일으켰다.

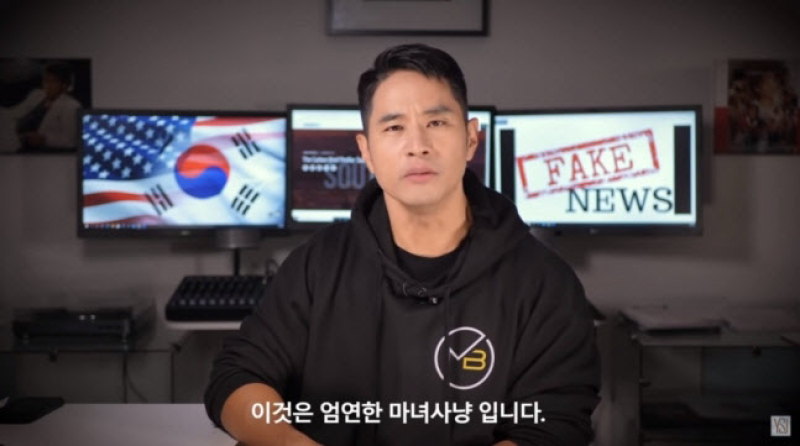

이후 스티브 유는 지난 2015년 온라인 생방송을 통해 무릎을 꿇고 입대 의사를 밝히며 눈물로 호소했다. 무려 13년 만이었다. 그러나 스티브 유는 당시 만 39세로 현역법상 군면제 대상이었다. 또 그가 이후 신청한 비자는 재외동포법에 따라 경제활동이 허용돼 한국에서 수익활동이 가능한 F4였다. 스티브 유는 자신을 향한 눈초리를 “엄연한 마냐사냥”이라고 반박했으나, 스스로가 국민들의 비난을 자조한 것도 없지 않다.

물론 법적 판단과 도덕적 비난은 분리해야 한다. 대법원이 스티브 유의 손을 들어준 것 또한 존중돼야 한다. 그러나 법리적 판단을 떠나, 이번 판결이 청년들의 군입대 사기에 영향을 미칠 우려가 있는 것도 사실이다. 병역의무는 우리나라 모든 남성의 의무이지만, 계층에 따라 차별적으로 적용된다는 위화감이 여전히 크다. 실제 스티브 유와 같은 병역기피 사례는 되풀이되고 있다. 최근 병무청에 따르면 지난 2019년부터 올해 8월까지 고소득층 자녀 106명, 고위공직자 자녀 24명이 국적이탈 등을 이유로 병역을 이행하지 않았다.

이번 법원의 판결은 우리 사회를 지탱해주는 핵심가치인 공정성이 무너질 수 있다는 인식으로 확산될 위험도 크다. 스티브 유 논란은 20여 년이 지난 지금까지도 병역기피의 대표적 사례로 꼽힌다. 국민적 분노는 여전히 사그라들지 않았다. 분노는 때로 무력감을 동반한다. 스티브 유에게 법적으로 한국 땅을 밟을 수 있는 기회를 준 것이 병역의무를 수행 중인 청년들의 사기저하로 이어지지 않을지 우려스럽다.

유지희 기자 yjhh@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 조인성, 조과장 하트에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000345.400x280.0.jpg)

![[포토] 조인성, 멋진 조과장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000346.400x280.0.jpg)

![[포토] 박정민, 어색한 손가락 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000344.400x280.0.jpg)

![[포토] 박정민, 청청 패션 어때요?](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000341.400x280.0.jpg)

![[포토] 박해준, 수줍은 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000340.400x280.0.jpg)

![[포토] 박해준, 부드러운 카리스마](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000342.400x280.0.jpg)

![[포토] 신세경, 미모에 홀릭](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000339.400x280.0.jpg)

![[포토] 신세경, 아름다운 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000343.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 기대해도 좋아요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000350.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 여러분들 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000349.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 멋진 주역들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000348.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트' 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000336.400x280.0.jpg)