실시간 뉴스

- "코리안 드림 실현" 태국 콩끄라판, KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트 우승

- 임지연, 이정재와 동행 이어간다…아티스트컴퍼니와 재계약 [공식]

- 프로농구 현대모비스 새 단장에 박기태 전 재경부문장

- 영지 “카라 시절, 집앞 CCTV로 감시…억압 당해” (집대성)

- ‘새신부’ 티아라 효민 “아육대→방송국 비밀 연애, 할 건 다 해봐” (집대성)

- [공식발표] 울산, 김판곤 감독과 계약 해지 결정…수원FC전서 고별 경기

- 이보영 “피부관리? 매달 피부과→육퇴 후 팩” (혤스클럽)

- 이보영 “♥지성, 뭘 하든 언제든 내 편인 사람” (혤스클럽)

- 이보영 “딸, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 팬…진우랑 결혼한다고” 폭로 (혤스클럽)

- 이보영, 몸매 관리 비법은 간헐적 단식 “4시 이후 안 먹어” (혤스클럽)

연예

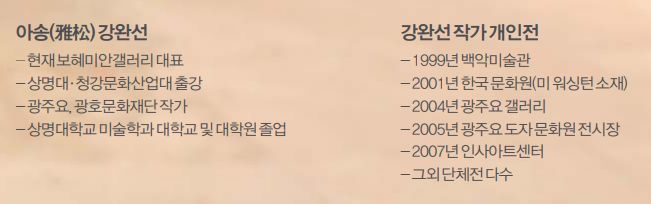

수묵 화가 강완선, 숨겨 왔던 지난 11년의 이야기를 보다

등록2018.11.28 07:00

졸업 작품에 몰두하던 한 대학생은 갑자기 눈앞이 뿌예지는 증상이 나타나 작업을 멈췄다. 흰색 물감으로 백공작의 깃털을 한 올 한 올 겹쳐 캔버스에 그리던 그가 무리하게 눈을 사용한 탓이었다. 열흘이나 눈앞이 흐릿한 상태가 이어졌다. 의사는 먼산을 보고 쉬라고 말해 줄 뿐이었다.

대학생이 그토록 몸과 마음을 쏟았던 그 그림은 30여 년이 지난 지금 서울 용산구 남산 자락에 위치한 ‘보혜미안갤러리’ 입구를 장식하고 있다. 지금 보혜미안 갤러리에는 수묵 화가자 갤러리 대표 강완선 작가의 개인전이 열리고 있다.

강 작가의 초기작, 20대 때 작가의 서툰 붓의 움직임이 남은 이 작품은 ‘화려한 오후’라는 이름으로 갤러리 초입을 장식했다. 11년 만에 개인전을 여는, 서툴고 어설프지만 진지함과 공들였던 작가의 마음과 일맥상통한 느낌이었다.

“밥 먹고 작업만 했다”는 강 작가는 전시에 대한 열망으로 가득 차 있었다. 11년 동안 켜켜히 쌓아 놓은 작품들을 바라보며 전시에 대한 꿈을 키워 온 듯 보였다.

강 작가는 자기 작품을 전시하고 꿈을 펼치기 위해 삼청동, 소격동, 가회동 등지에 갤러리를 할 만한 장소를 찾아다녔다. 그러던 그와 연이 닿은 곳은 남산 자락의 한 갤러리였다. 그는 “이곳, 전 표갤러리가 있었던 자리에 보혜미안갤러리를 열게 된 것은 의미가 있다”고 했다.

보혜미안갤러리에 들어서면 바로 강 작가의 대작이 있다. 약 19m 길이의 작품 ‘인연’은 소나무와 산을 평생의 화두로 삼는 작가 특유의 색이 묻어난다.

대작 ‘인연’은 남산의 실경 소나무를 화폭에 옮긴 그림이다. 바닥을 채우지 않고 여백을 둔 것에서 강 작가의 평소 성향을 찾을 수 있었다. 대신 무병장수를 뜻하는 거북의 등을 소나무 껍데기에 비유, 상징적으로 표현하며 관객이 사유할 수 있도록 했다.

“남산이 무병장수하고 건강의 기운이 좋은 산이라더라. 거북이 무병장수의 상징이니, 바닥 처리를 어떻게 할까 고민하다가 거북 등 껍데기의 묘사와 숲의 나무 껍데기의 느낌이 상통하는 것이 있어 뿌리 부분에 그 표현을 해 거북이 나무를 받치고 있는 느낌이 들도록 했다.”

2010년부터 시작한 작업이 2018년에 완성된 '인고의 작품'이지만 작가는 여전히 이 작품에 아쉬움이 남는 듯했다. ‘여백’에 대한 고민이었다.

“워낙 사이즈가 큰 작품이다 보니, 여백을 얼마나 둘지에 대한 고민이 있었다. 너무 많이 자리를 비워 놓으면 관객이 느끼는 것과 그림의 의도가 만나는 정점이 멀어질 것이라고 생각했다. 그리고 보니 조금 덜 그렸다면 관객이 더 많이 느낄 수 있었을 것이라는 마음이 든다.”

여느 때와 다를 바 없이 강 작가의 이번 개인전도 소나무로 가득했다. 작가의 작품과 소나무 사이에 등호를 넣어도 과언은 아닐 것이다.

작가가 그리는 ‘소나무’는 군자가 가야 할 길을 알려 준다고 했다. 이는 강 작가 스승의 풀이였다. 과하지도 않고 모자라지도 않고, 늘 그만큼의 간결함과 도도함이 나무에 있다는 것이었다. 이 때문에 스승은 강 작가에게 ‘아송’이라는 호를 내렸다. 맑고 바를 아(雅)에 소나무 송(松) 자였다.

“수묵에 있어서 소나무와 산이 빠지면 아무것도 없다. 수묵화라는 것은 기백과 선비 정신이 흐트러지지 않고 넘치지 않아야 한다. 기가 모자라면 허하고 졸하기 때문에 중도인 것이 소나무라고 할 수 있다.”

소나무가 모여 숲을, 숲이 모여 산을 만드는 작가의 붓은 화선지를 넘어 백자에도, 벽화에도, 식기에도 스며들었다. 지난 2004년 광주요 연구소에서 도자를 연구하면서 그의 그림은 더욱 풍부해졌다.

“음식하는 것을 좋아했다. 자연스럽게 그릇도 좋아하게 됐다. 그릇을 사서 쓰는 것은 재미가 없으니, 워싱턴에 있는 동안 한국 전통 발물레를 3년간 배웠다. 그 뒤 귀국했는데 우연한 기회에 광주요 연구소에서 같이 일해 보자는 제안을 해 왔다. 큰 회사인 만큼 자료와 데이터를 지원받아 마음껏 도자 위에 그림을 그리는 것을 실험할 수 있었다. 도자의 물성을 이해하고 풀어내니 작업에 대한 열망이 더욱 깊어졌다.

철사라는 안료로 백자 위에 그림을 그리기 시작한 것도 강 작가의 연구 결과였다. 순수회화를 전통적으로 도자 위에 표현하게 된 것도 강 작가가 이룬 노력의 성과다. 지금은 너도나도 따라 하는 표현이 됐지만, 작가는 크게 개의치 않는 듯 보였다.

도자 작품은 그림을 소지 위에 완성해 놓는다고 해도 유약의 발림 상태에 따라 변화한다. 또 도자 가마의 불 온도에 따라 변화가 다르게 나타나고 산화·환원·중성 등 굽는 방법에 따라 어떻게 변화할지 몰라 당황하게 되는 작업인데, 그럼에도 그림과 도자가 놀랍도록 조화로움을 만들어 내 강 작가는 자신감이 있었다.

"오랜 필력에서 내공이 나온다. 내 그림을 여러 곳에서 따라 하지만 상관없다. 내버려둔다."

이 내공으로 봉황 꼭지가 있는 청와대 식기, 그외 다양한 식기 위에 붓을 마음껏 휘두른다. 그의 다음 개인 전시에서 이 식기들을 볼 수 있을 예정이다.

이야기가 있는 곳, ‘보혜미안갤러리’

‘보혜미안갤러리’라는 이름은 강 작가가 직접 지었다. 딸의 이름에서 가져와 ‘지혜가 있는 라이브러리’라는 '보혜(保慧)', 아름다움을 표현하는 공간으로서 ‘미(美)’, 편안한 카페라는 ‘안(安)’을 추구하겠다는 강 작가의 의도를 담았다.

이내 갤러리에 카페가 없지 않냐고 물었다. 강 작가는 여기에 카페는 아니지만 갤러리를 방문한 이들에게 차 한잔을 내어 드리고, 직접 구운 에그타르트 하나를 건네는 것이 작가의 로망이었다고 답했다.

보혜미안갤러리에는 이야기가 있는 그림이 걸릴 예정이다. 첫 전시는 강 작가의 11년 작업의 일부를 보여 주는 개인전으로 시작했다.

그러면서 그는 자신이 학창 시절에 다니던 서대문구의 한 작은 화실에서 나온 작가들이 모여 전시를 꾸려 보는 것도 재미있겠다고 예를 들었다.

그림을 배우고 싶어 하는 이들을 위한 아카데미를 꾸릴 계획도 갖고 있다고 했다. 전문가를 양성하는 것은 아니지만, 그림을 좋아하고 보는 법, 미학 같은 교양 수업을 듣고 싶어 하는 관객들에게 민화나 도자 같은 것을 가르치겠다는 구상이다.

"한 지인에게 외국인들을 대상으로 한 데일리 투어를 하고 싶은데 마땅치 않다는 이야기를 들었다. 작가를 만나 작업실을 보고 작가와 함께 식사와 이야기를 하고 한국적인 그림을 직접 그려 보는 문화 프로그램 같은 것도 내년부터 할 계획이다. 1호짜리 손바닥만 한 캔버스에 모란 꽃을 그리고 점심으로 비빔밥을 먹는 프로그램도 좋을 것 같다."

강 작가가 생각하는 보혜미안갤러리의 궁극적인 목표는 무엇일까 궁금했다. 좋은 작품을 전시하는 것이야 갤러리의 원초적인 목적이니 그다음은 무엇인지 물었다. 답이 정해져 있었는지 곧장 ‘기부’라는 단어가 입 밖으로 나왔다.

"수익을 사회에 기부하는 것이다. 그래서 ‘제이크 컨트리뷰션(Jake Contribution)'이라는 기부 클럽도 만들었다. 뭉탱이 돈을 기업 등이 기부해 주는 것 말고, 그림을 한 장 한 장 팔아서 연말이 되면 어딘가에 보내져 의미 있게 쓰이는 일을 하고 싶다. 소소하게 시작하고 싶다."

현재 제이크 컨트리뷰션은 갤러리에 방문하는 다른 작가들의 재능 기부를 받아 그려진 엽서를 1만원에 판매, 그 수익금을 모으고 있다. 재료는 강 작가가 기부한다. 강 작가는 "지금까지 모인 돈은 30만원 정도"라며 웃었다.

권지예 기자 kwon.jiye@jtbc.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 로이킴, 잘생긴 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000126.400x280.0.jpg)

![[포토] 로이킴, 어리둥절](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000123.400x280.0.jpg)

![[포토] 로이킴, 훈훈한 미소로 날리는 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000127.400x280.0.jpg)

![[포토] 로이킴, 사람이 정말 많네요!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000124.400x280.0.jpg)

![[포토] 로이킴, 허리에 손](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000125.400x280.0.jpg)

![[포토] 로이킴, 많은 인파에 깜짝](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000122.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 선글라스 위로 살짝 보이는 눈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000119.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 미소 머금고](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000118.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 옆태도 완벽해](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000115.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 선글라스가 잘 어울려](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000117.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 미국으로 가볼까~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000116.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 예쁜 손인사에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/01/isp20250801000113.400x280.0.jpg)