실시간 뉴스

- [포토] 보이넥스트도어 명재현, 멋진 턱시도 패션

- [포토] 보이넥스트도어, 멋진 옆집 오빠들

- ‘암 극복’ 초아, 쌍둥이 출산 한 달 앞두고 “결국 휠체어행” [IS하이컷]

- [오피셜] 이청용, 인천 전격 입단…“새로운 도전 설렌다”

- 김경보 → 천희주가 밝히는 ‘붉은진주’ 관전 요소... “빠른 전개가 특징”

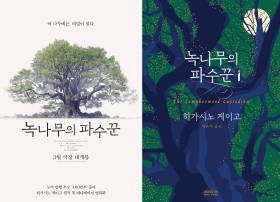

- 히가시노 게이고도 원했다…애니메이션 ‘녹나무의 파수꾼’에 기대감↑

- [포토] 제로베이스원 박건욱, 훈남 소년

- [포토] 제로베이스원 리키, 카리스마 가득

- [포토] 제로베이스원 김태래, 멋진 볼하트

- [포토] 제로베이스원 성한빈, 훈훈함에 볼하트 더하기

검증된 웹툰·웹소설 IP에서 출발한 영화나 드라마가 일반 관객보다 더 신경 쓰는 존재가 있다. 원작 팬이다. 깐깐한 눈초리로 참견한다고 해서 일각에선 ‘시어머니’라고 부르는 존재들. 원작의 인기가 클수록 이들의 존재감은 흐드러지게 피어나니, 지난달 23일 개봉한 ‘전지적 독자 시점’이 원작 팬들의 집중포화를 받고 있다. 동명 웹소설의 핵심 매력을 훼손했다는 이유다.

경중의 차이가 있을 뿐, 영상으로 탈바꿈된 웹툰·웹소설을 둘러싼 원작 팬과 제작진의 눈치 싸움은 어제오늘 일이 아니다. 원작의 정수를 영화에 녹이면서 차별성을 획득하는 일에는 공력이 필요하다. 지나친 각색은 원작 팬들의 반감을 사고, 변형 없이 옮기기만 한 각색은 게으르단 소리를 듣기 십상이다. 이러한 눈치 싸움이 최근 부쩍 눈에 띄는 건, 웹툰·웹소설을 토대로 한 작품이 봇물처럼 쏟아지는 상황과 무관치 않다.

지난 6월 공개된 넷플릭스 ‘광장’ 역시 원작 팬들 사이에서 일찍이 미운털이 박히는 바람에 초기 입소문 과정에서 적지 않은 데미지를 입은 케이스. 원작 팬들은 ‘광장’이라는 제목이 탄생하게 된 이유이기도 한 국회의사당 앞에서의 ‘광장 전투’를 잘라낸 것에 큰 불만을 토로했다. 원작에 없는 캐릭터가 들어오면서 정작 중요하게 다뤄져야 할 원작의 캐릭터가 소외된 것 역시 논란에 기름을 부었다. 원작 팬들은 창작자의 예술병이 원작을 망쳤다고 거칠게 비판했다.

영화 문법과 웹툰·웹소설 문법은 차이가 크기에 각색은 필수 불가결하다. 게다가 영상을 ‘보는’ 것과, 텍스트를 ‘읽는’ 것은 수용 태도에서부터 차이가 난다. 때에 따라 순서를 바꾸거나 불필요한 서사는 과감하게 변경하는 게 필요한 이유다. 문제는 제작진이 원작의 핵심을 꿰뚫지 못하거나, 자기 입맛에 맞는 설정을 무리하게 덧씌우려 할 때 발생한다.

이 문제로 호된 수업료를 치른 대표적인 작품은 동명의 웹소설을 원작으로 한 JTBC 드라마 ‘재벌집 막내아들’이다. ‘재벌집 막내아들’은 재벌 총수 일가의 ‘머슴’에서 재벌집 막냇손자 진도준(송중기)으로 환생한 주인공이 전생의 기억을 무기로 복수하는 과정을 담아내며 방영 내내 시청자에 카타르시스를 안겼다. ‘이생망’(이번 생은 망했어) 정서 속에서 ‘제2의 인생’을 살아보고픈 대중의 열망을 건드린 드라마는 그러나 마지막 회에 이르러 이 모든 게 주인공의 ‘꿈’이었다는, 원작과는 다른 전개로 논란을 집어삼켰다. 꿈에서 깨어난 주인공이 복수 대신 정의를 구현한다는 결말은 윤리적인 부분에선 그럴싸했을지 모르겠으나, 15부까지 쌓아놓은 서사와 캐릭터를 스스로 배반해 버리는 자충수가 됐다.

‘재벌집 막내아들’ 웹툰·웹소설 팬들이 중요하게 생각한 건 도덕성이 아니었다. 그렇지만 영상 매체로 들어온 ‘재벌집 막내아들’은 주인공 캐릭터를 기존 한국 드라마 공식에 맞춰 무리하게 윤리적으로 탈색하면서, 명작이 될 기회를 스스로 걷어차 버렸다. 뭐랄까. 장르를 소비하는 대중의 자세는 바뀐 지 오래인데, 창작자들이 이를 따라가지 못하는 느낌이랄까. ‘원작 팬들이 원하는 것과 제작진이 그리려는 것 사이의 괴리’, ‘웹툰·웹소설 문법에 익숙한 대중과 그렇지 못한 제작진의 차이’가 빚어낸 논란이 아닐 수 없었다.

이번 ‘전지적 독자 시점’의 논란 역시 이와 무관하지 않다. 원작 팬들이 영화에 드러낸 불만은 크게 두 가지다. 하나는 성좌, 배후성 등 원작의 핵심과도 같은 설정들이 크게 배제됐다는 점. 또 하나는 주인공 김독자(안효섭)의 성격 변화다. 원작 속 김독자와 달리, 영화 속 김독자가 가장 집중하는 건 ‘사람을 구해내는 일’이다. 마침 영화는 김독자가 비정규직임을 강조하고, 그런 독자가 사람을 살려내는 과정을 통해 청년 세대에게 어떤 교훈적인 위로를 건네고 싶어하는 뉘앙스를 풍기는데, 여러모로 원작의 매력을 잘못 짚고 있다는 인상을 안긴다. 결정적으로 ‘전지적 독자 시점’은 외전이 아직도 연재 중인 작품이다. 마음 가는 대로 이야기를 다시 쓰는 행위는, 통일성을 훼손해서 웹소설과 영화의 소통을 방해할 수 있다. 원작에 대한 존중이 더욱 아쉽게 다가오는 이유다.

여기서 우린 ‘무빙’의 성공 이유를 들여다볼 필요가 있다. ‘무빙’은 원작 작가인 강풀이 직접 시나리오에 참여한 첫 번째 작품. 강풀의 작품은 그동안 모두 영상화를 거쳤으니, 원작만큼의 호평을 얻는 데는 실패했다. 원작의 정수를 영화가 제대로 반영되지 못해서였다. 그랬던 그의 작품이 원작자의 손을 거치면서 비로소 빛을 본 셈인데, 원작을 가장 잘 이해하고 존중하는 작가가 각본을 맡았을 때 어떤 시너지를 냈는가를 기억할 필요가 있어 보인다.

정시우 칼럼니스트

전형화 기자 brofire@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![코스피, 1%대 올라 5350선 회복…코스닥은 하락[마감]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26021101368B.jpg)

![[포토] 보이넥스트도어 명재현, 멋진 턱시도 패션](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000300.400x280.0.jpg)

![[포토] 보이넥스트도어, 멋진 옆집 오빠들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000301.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 리키, 카리스마 가득](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000291.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 박건욱, 훈남 소년](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000292.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 성한빈, 훈훈함에 볼하트 더하기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000290.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 김태래, 멋진 볼하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000289.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 한유진, 토끼의 매력 어필](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000285.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 장하오, 역시 센터 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000288.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 석매튜, 미소 가득](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000284.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 김규빈, 역시 잘생겼어](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000286.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원 김지웅, 매력적인 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000283.400x280.0.jpg)

![[포토] 제로베이스원, '아쉽게도 무대는 안 서요'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/11/isp20260211000287.400x280.0.jpg)