- 스타벅스, 청년농가에 커피 퇴비 200톤 기부

- “올해 첫눈 내리던 날”…신민아♥김우빈 동화 뺨치는 웨딩화보 비하인드 [왓IS]

- 이찬원, ‘KBS 연예대상’ 2년 연속 MC→‘올해의 예능인상’ 수상 쾌거

- 지드래곤 대상 3개 포함 7관왕→엑소 강렬 귀환…‘MMA2025’ 올해도 핫했다 [종합]

- 쇼트트랙 '미소 천사' 김아랑, 정든 은반 떠난다 "희망과 위로 줄 수 있는 선수로 기억됐으면"

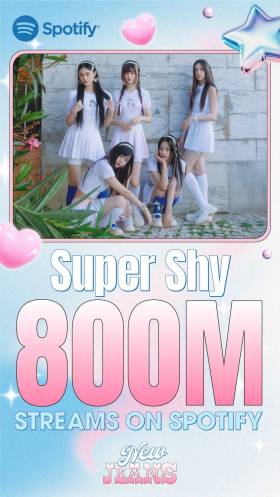

- 뉴진스 ‘슈퍼샤이’ 스포티파이 8억 스트리밍 돌파

- ‘이강인 부상 결장’ PSG, 5부 퐁트네 풋 4-0 완파…손쉽게 프랑스컵 32강 진출

- 몬스타엑스 주헌, 1월 5일 미니 2집 ‘광’ 발매…22일 선공개곡 예고

- 기안83, 마라톤 첫 도전 츠키과 묘한 라이벌 구도 (극한84)

- 나영석 PD, ‘250만원 재킷’ 사더니…신민아♥김우빈 결혼식 하객룩 완성

국감 나오는 '갑질' 논란 유통 CEO들…해법 내놓을까, 논란 키울까

가맹점주와 소비자에게 '갑질'을 했다고 비판이 높은 유통업체 CEO(최고경영자)들이 줄줄이 국정감사장에 선다. 가맹점주 상생협약을 무시했다는 비판을 받고 있는 미스터피자와 바르다김선생, 생리대 시장 우위를 이용해 가격을 높인 유한킴벌리 등의 대표들이다.

미스터피자, 갑질에 폭행·국적 논란까지

11일 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국감에 최규복 유한킴벌리 대표와 정순민 미스터피자 대표가 각각 증인과 참고인으로 출석한다. 나상균 바르다김선생 대표는 17일 종합국감에 증인으로 참석한다. 이들은 올 한 해 동안 유통업계 내에서 '갑질' 논란으로 가장 시끄러웠던 유통업체의 대표들이다.

그중에서도 미스터피자는 단연 뜨거운 감자다. 미스터피자는 올 초 치즈 가격 폭리·일방적인 포스(계산 및 판매 정보 시스템) 계약 체결 등으로 가맹점주와 상생협약을 무시했다는 비판을 받고 있다. 또 미스터피자 운영사인 MPK그룹 정우현 회장의 동생이 운영하는 업체를 치즈 유통 과정에 추가해 가맹점주에게 부당하게 비용 부담을 가중시켰다는 의혹을 받고 있다.

지난 4월 사회적 물의를 빚은 정우현 회장의 경비원 폭행 사건도 국감장에서 지적받을 것으로 보인다.

미스터피자 가맹점주 협의회는 지난달 6일 MPK그룹 본사 앞에서 규탄 시위를 벌였다. 협의회 측은 "정 회장의 경비원 폭행사건 이후 매출액이 급격히 하락해 매장을 운영할 수 없다"며 "현재까지 60여 개 매장이 폐점을 결정했고 폐점을 준비하는 매장도 수십여 개에 이른다"고 주장했다.

정 회장의 아들인 정순민 대표의 국적 논란도 이슈가 될 전망이다.

정 대표는 10대에 미국으로 넘어간 뒤 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 획득한 것으로 알려졌다. 지금은 군 입대할 나이가 지나 아예 한국 국적을 취득할 수 없다.

업계에서는 정 대표가 미국 현지에서 태어나지 않는 이상 받기 어려운 시민권을 보유하게 된 경위는 물론, 병역 기피 의혹까지 제기되고 있다.

일부에서는 정 대표가 시민권을 획득하기 위해 미국 법인인 미스터피자웨스틴(MPW)을 세운 것 아니냐는 주장까지 있다.

미스터피자는 지난 2007년 미국 로스앤젤레스에 1호점 매장을 열고 미국에 진출했다. 하지만 가맹사업은 수년간 이뤄지지 않았고 지난해 연 가맹 1호점의 사장은 '미스터피자의 지원을 받지도 못했고 미국에서 정식 프랜차이즈로 등록도 안 돼 있다'며 소송을 제기하기도 했다.

올 상반기 동안 MPW는 당기순손실 8억8212만원을 냈다. 지난 2014년 순손실 1억4152만원, 2015년 3억3730만원에 이어 적자폭만 늘고 있다.

MPW는 지난 2005년 12월 설립됐으며 정 대표는 2006년부터 지금까지 MPW의 법인장을 맡고 있다. 2013년 10월에는 MPK그룹 부사장으로 승진했다.

유한킴벌리·바르다김선생도 국감장에

생리대 시장에서 우위를 점하고 있는 최규복 유한킴벌리 대표는 가격 인상에 대해 지적받을 전망이다.

유한킴벌리는 지난 6월 '좋은느낌' 등 많은 여성 소비자들이 사용하는 생리대 가격을 평균 7.5% 인상했다. 유한킴벌리는 주원료 가격은 떨어지는데 제품 리뉴얼을 이유로 생리대 가격을 올려 뭇매를 맞았다.

심상정 정의당 의원은 "지난 2010년 이후 생리대 가격이 25.6%나 올랐다. 이는 소비자물가지수 상승폭의 2.4배에 달한다"며 "같은 기간 동안 펄프·부직포 등 생리대 원재료 가격이 크게는 30%까지 떨어졌다. 막무가내 고가격이 가능한 것은 유한킴벌리의 생리대 시장 독과점 때문"이라고 주장했다.

나상균 바르다김선생 대표는 가맹점주들에게 식자재를 시중보다 비싼 가격에 판매했다는 논란을 빚어 국감장에 선다.

바르다김선생 가맹점주들은 지난 3월 서울 강남구에 있는 본사 앞에서 규탄 집회를 열었다. 협의회 측은 "쌀·김·고기는 물론이고 특성이 없는 식용유도 본사가 지정한 업체로부터 구입하도록 강제하고 있다"며 "전체 취급 재료 125개 가운데 무려 84개를 본사 지정 업체로부터 공급받고 있다"고 주장했다.

또 협의회는 본사가 상당 금액의 중간 물류마진을 챙겨 간다고 했다. 협의회 관계자는 "가맹점 월 매출의 46%는 식자재와 물류비용으로 빠지는데 여기에 월 35만원의 브랜드 사용료까지 지불하면 점주는 남는 것이 거의 없다"고 토로했다.

올해 가장 뜨거웠던 '갑질' 논란의 당사자인 이들 유통업체의 대표들이 국감장에서 상생의 해법을 내놓을지, 논란을 더욱 키울지 주목된다.

조은애 기자

![스페이스X 상장에 국내 기업도 ‘들썩’…우주항공 ETF 날았다[펀드와치]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25122100139T.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000086.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000084.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000085.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000087.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000081.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000083.400x280.0.jpg)

![[포토] 신촌 세브란스병원에 마련된 故 윤석화 빈소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000082.400x280.0.jpg)

![[포토] 연극 '더 드레서' 선생님 역 정동환·박근형](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000079.400x280.0.jpg)

![[포토] 연극 '더 드레서' 노먼 역 맡은 오만석·송승환](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000077.400x280.0.jpg)

![[포토] 연극 '더 드레서' 사모님 역맡은 송옥숙·정재은](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000076.400x280.0.jpg)

![[포토] 연극 '더 드레서' 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000080.400x280.0.jpg)

![[포토] 연극 '더 드레서' 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/19/isp20251219000078.400x280.0.jpg)