실시간 뉴스

- “나만 바라봐” 에스파 지젤, 요염한 자태 [IS하이컷]

- 요시하라의 '생각하는 배구', 30대 베테랑 최은지 "올해 가장 성장"

- 에스파 지젤, 화이트 셔츠에 블랙 팬츠... ‘필살기 룩’ 입었네 [AI 포토컷]

- '요키치·돈치치와 어깨 나란히' 이스라엘 농구 역사 바꿨다, NBA 사상 첫 올스타 선정

- 블랙핑크, ‘마지막처럼’ 뮤직비디오 15억 뷰 돌파 [공식]

- 로제, ‘세계 미인 1위’에 “너무 창피해”

- [IS하이컷] 다시 못 볼 투샷…박중훈, 故안성기 향한 사무치는 그리움

- 말하지 않아도 전해지는 그리움…박중훈, 故안성기 사진 공개 [AI 포토컷]

- 입대 아이엠 삭발, ‘믿듣퍼’ 저력…몬스타엑스, 10주년 넘고 새 챕터 [IS리뷰]

- ‘솔로지옥5’ 측, 이성훈 사생활 의혹에 “본인 확인 결과 사실 아냐” [공식]

영화

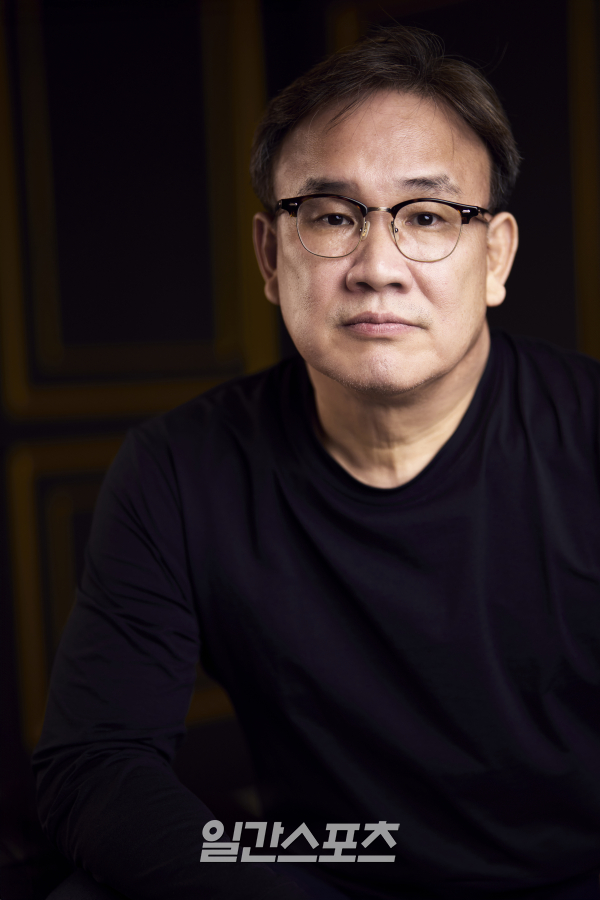

‘서울의 봄’ 김성수 감독의 12.12 군사반란 ‘악당의 탄생’ [IS인터뷰]

정진영 기자

등록2023.11.18 11:00

‘서울의 봄’ 개봉을 며칠 앞둔 어느 날. 김성수 감독은 서울 종로구의 한 카페에서 기자들과 만나 “기사들을 너무 좋게 써주신 것 같다. 그 정도 작품은 아닌 것 같은데”라며 웃음을 보였다.

영화 편집을 마치곤 큰 과업을 하나 끝낸 느낌이 들었다던 김 감독. 그는 “엔딩을 편집하고 나서 편집감독이 내게 ‘김 감독이 하고 싶은 걸 다했네’ 하더라. ‘뭔가를 내려놓은 것 같다’고 했더니 편집감독도 그렇다고 했다. 하여튼 그런 기분이었다”고 떠올렸다.

“이 소재가 저한테 왔을 때 사실 너무 좋았어요. 그런데 너무 소망했던 거라 ‘앗 뜨거’ 하는 느낌이 들었다고 할까요. 제가 악당을 잘그리는 편이라는 말을 듣는데, ‘서울의 봄’은 전두광(황정민)이 사실상 주인공인 작품이니까… 잘못했다간 전달이 잘못될 수도 있겠단 생각이 들었어요.”

그래도 할 수밖에 없었다. 꿈꿔왔던 소재, 꿈꿔왔던 영화였기 때문이다. 특히 김성수 감독은 12.12 군사반란이 일어났을 당시 구경하러 나갔다 발이 묶였던 경험이 있다. 어두운 밤 서울의 어떤 거리에서 어디에서 울리는지도 모를 총성을 한참을 들었다.

“준비기간이 길었어요. 그동안 함께 오랜 기간 호흡을 맞췄던 신뢰하는 스태프들을 모았죠. 최강의 팀이었어요. 그런데 배우들도 막 붙어주더라고요. 굉장히 작은 배역이고, 대사가 없는 장면인데도 지방 촬영지까지 배우들이 기꺼이 와줬어요. 12.12 군사반란이라는 근현대사의 중요한 사건을 영화로 만들기 위해 어떻게 보면 배우들도 자신들이 가진 재능을 기부해줬던 것 아닌가 그런 생각도 해요.”

오랜 시간 준비해 세상에 내놓은 ‘서울의 봄’은 시사회 이후 뜨거운 반응을 불러일으키고 있다. 언론은 호평일색. 얼어붙은 한국 영화계를 녹일 용광로 같은 작품이라는 기대감도 있다.

영화를 칭찬할 수밖에 없는 데는 김성수 감독의 연출만 있는 게 아니다. 매번 4시간여의 특수분장 시간을 갖고 촬영에 임한 전두광 역의 황정민을 비롯해 ‘서울의 봄’ 출연 배우들은 저마다 개성이 넘치는 호연으로 러닝타임을 이끈다. 내용을 모두 빼고 봐도 한 편의 연기쇼처럼 보일만큼 치열하다. 하물며 뒤에 걸리는 우왕좌왕하는 걸음마저 현실감이 있게 느껴질 정도로.

김성수 감독은 황정민에 대해선 “단 1초만에도 자신이 맡은 배역 속으로 달려갈 수 있는 사람”이라고, 정우성에 대해선 “자신의 자리를 결코 떠나지 않는 책임감 있는 사람”이라며 칭찬과 감사를 아끼지 않았다. 불 같은 전두광 역에 황정민을 캐스팅 한 이후 바다같은 고요한 인물을 찾다 정우성에게 러브콜을 보냈다는 설명이다.

“저도 나이를 먹은 감독인데 이렇게 믿고 영화를 연출할 수 있게 투자해줘서 감사한 마음이고요. 한국영화계가 전반적으로 힘드니까 조금이라도 기대에 부응하고 싶은 마음이 있습니다. 12.12 군사반란의 내막은 그렇게 알려져 있지 않잖아요. 아무쪼록 ‘서울의 봄’에 많은 관심 부탁드립니다.”

정진영 기자 afreeca@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토]채수빈, 호기심 발동!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000212.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 작은 얼굴에 '도대체 몇등신이야?"](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000211.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 미소로 주위를 밝히는 마법 시전](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000207.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 수줍은 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000206.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 눈빛만으로 '분위기 여신'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000204.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 현실감 떨어지는 비율](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000203.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 청순함 가득 담아 '하트'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000202.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 오늘은 하트 요정](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000201.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 하트 더하기 애교](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000200.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 팬들 선물에 함박미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000199.400x280.0.jpg)

![[포토]채수빈, 청순 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000198.400x280.0.jpg)

![[포토]이주빈, 날씨만큼 화사한 출국길](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/01/isp20260201000182.400x280.0.jpg)