실시간 뉴스

- LG가 왜 방출생 영입했을까? 염 감독이 답했다 "김진성 성공 사례 있잖아, 요긴하게"

- ‘K리그1→K리그2’ 이정효 감독의 수원 삼성행이 응원받는 이유

- ‘18분 20점’ 돌아온 박지수 “버텨준 선수들에게 고맙다”…선두 경쟁 뛰어든 KB

- '마스크 착용→5세트 9득점 폭발' 모마 "마스크가 날 막을 순 없다"

- 이영택 감독 "1~2세트 좋았는데, 돌아온 레이나 의욕이 넘쳤다" [IS 장충]

- 적장도 인정한 투지...감독대행 체제 첫 경기, 희망 확인한 삼성화재 [IS 수원]

- 5세트 5점 차 따라잡고 듀스 승부→통한의 범실...'대행 체제' 삼성화재, 11연패 수렁 [IS 수원]

- '0-2→3-2' 선두 도로공사 5세트서 또 웃었다, 모마 5세트 미쳤다 [IS 장충]

- "구단과 상의해야 한다" 코리안 메이저리거 WBC 출전은 어떻게?

- '데뷔전' 앞둔 고준용 삼성화재 감독대행..."범실 두려워하지 말고, 자신 있게" [IS수원]

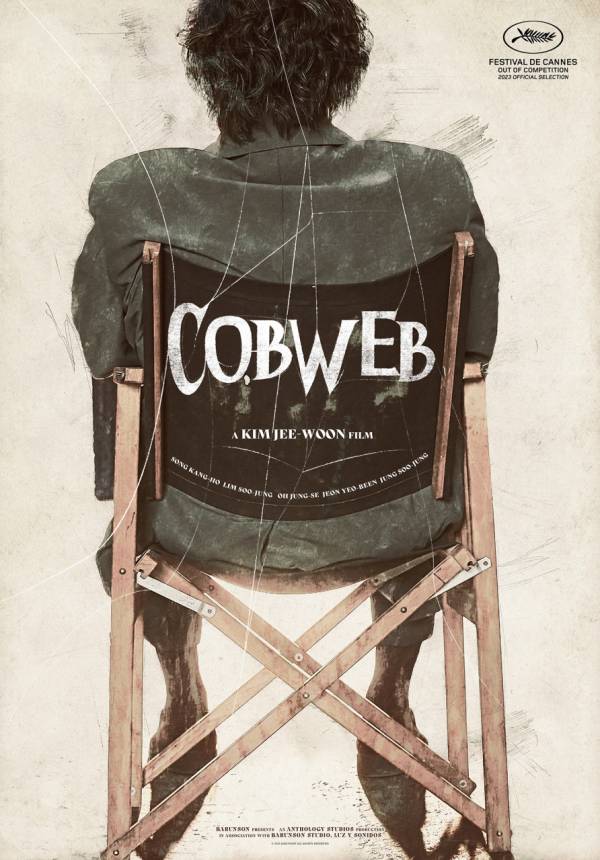

제76회 칸국제영화제 비경쟁 부문에 초청된 김지운 감독의 ‘거미집’은 욕망하는 존재인 인간이 그 욕망의 끝에서 파멸하는 구조를 보여줌으로써 욕망의 한계치를 말하는 영화다. 이 영화는 연극 장르에서 극중극을 통해 주제를 상징하는 것처럼 영화를 찍는 김기열 감독(송강호)이 찍는 영화 속 영화 ‘거미집’을 통해 주제를 상징하고 있다. 영화 속 영화에서 가장인 강호새(오정세)는 아버지의 막대한 재산을 무기로 아내 이민자(임수정) 외에 정부 한유림(정수정)을 다같이 사랑한다면서 한 집의 아래 위층에서 자신의 욕망을 채우는 인물이다. 아내 이민자는 질투와 분노에 사로 잡혀 살아가고 이 집 재산을 노리는 한유림 또한 거짓 사랑 놀음을 한다. 강호세의 어머니인 오 여사(박정수) 역시 남편의 재산에만 관심이 있다. 한마디로 70년대식 욕망치정극의 스토리를 바탕으로 하고 있다.

영화 ‘거미집’을 찍는 차원에 있는 인물들을 통해서도 욕망의 딜레마는 계속 변주된다.김기열 감독은 평론가들에게 재능을 인정받지 못한 상황으로 콤플렉스에 시달리게 되고 자신의 걸작을 만들고자 욕망한다. 악몽에 시달리는 그의 초조함은 성공하고자 하는 욕망에 비례한다. 촬영을 마친 영화의 결말을 이틀 만에 다시 찍으면 걸작이 될 것이라 생각하는 김 감독의 욕망은 이 영화의 소동을 극에 달하게 만든다.

‘거미집’을 제작하는 신성필름의 백 회장(장영남)은 70년대 영화 시장의 특성상 검열에 걸릴까 노심초사한다. 그에게 영화는 작품이 아니라 재산의 밑천일 뿐이다. 때마침 문공부의 직원 박주사(장남열)까지 검열을 나와 있는 탓에 내용이 어떻든 이 영화를 반공영화로 둔갑시키려 한다. 신성필름의 재정 담당 신미도(전여빈)는 숙모인 백 회장의 반대에 맞서 김 감독이 걸작을 만들 것으로 생각하여 대역도 마다하지 않으며 여기저기 벌어지는 사태를 미친 듯이 수습하며 뛰어다닌다. 한유림은 인기 급상승 중인 신인 배우로 영화야 어떻게 되든 자신의 드라마 찍는 스케줄이 더 중요하다며 촬영 도중 자신의 분량을 채우지도 않고 촬영장을 떠나려는 이기적인 태도를 보인다. 엑스트라나 조연들도 자신의 배역이 더 비중 있는 배역이 되고 싶은 욕망에 들끓고 있다. 촬영장도 다른 영화의 예약으로 곧 비워줘야 하는 사태에 하는 수 없이 김 감독까지 조연의 대역을 할 수밖에 없는 지경까지 이른다.

‘거미집’에서, 영화 속 영화든, 영화를 찍는 과정이 전개되는 영화 바깥 현실이든 모든 인간군상은 자신의 욕망의 덫에 덧씌워져 있다. 그들은 각자 자신의 욕망에 충실할 뿐, 타인에 대한 배려나 의리는 버린 지 오래다. 그렇기에 김지운 감독의 ‘거미집’의 분위기는 경쾌한 블랙코미디지만 의미는 심오하다.

이쯤에서 인간의 욕망에 대해 생각해 보자. 프랑스 철학자 라캉은 욕망을 이루면 욕망은 저만큼 앞으로 내달린다는 속성을 간파했다. 주체라고 믿었던 대상은 사실상 실재하지 않는 허구이며 오직 욕망만이 존재한다는 것이다. 영화 ‘거미집’에 나오는 인간군상들은 타자에 대한 인식은 없이 자신에게만 빠져 광기가 발현되는 단계에 머문다.

우리는 삶의 지혜를 터득하고, 함께 사는 방법을 알아가며 성장한다. 자신만이 옳다는 헛된 욕망에 빠져있는 것이 가장 어리석은 삶이라는 메시지를 이 영화는 강렬하게 이미지화하고 있다. 타자를 인식할 때 우리는 덫에 빠진 욕망이 아닌 진정한 인간의 욕망 실현을 할 수 있게 되는 것이다.

황영미(영화평론가, 시네라처연구소 소장)

전형화 기자 brofire@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 인사말 하는 김주영 작가](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000265.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 작곡가 박병준](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000266.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 김주연](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000264.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 루나](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000262.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 박수빈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000263.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 김선재 연출](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000259.400x280.0.jpg)

![[포토] 말리들의 귀여운 하트 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000261.400x280.0.jpg)

![[포토] 김주연-루나-박수빈, 말리들의 상큼함](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000258.400x280.0.jpg)

![[포토] 김소율-김아진-박세윤, 어린 말리 역 맡았어요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000255.400x280.0.jpg)

![[포토] 조용히-조성필, '말리' 레비들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000254.400x280.0.jpg)

![[포토] '말리', 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000253.400x280.0.jpg)

![[포토] '말리', 많이 보러 오세요~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/23/isp20251223000257.400x280.0.jpg)