실시간 뉴스

- '1차 5위 아쉽네' 봅슬레이 김진수 팀, 2인승 최종 13위…석영진 팀은 19위 [2026 밀라노]

- 6만 명 지켜보는 가운데서 '홈런·무실점' 쾅쾅, KT 이강철 감독도 흐뭇 "어린 선수들 빠르게 성장 중"

- [IS포커스] ‘젠지美’ 키키, 대중성 확장으로 완성한 커리어 하이

- “토푸리아, 백악관서 마카체프와 싸워야…수십억 명이 시청할 것” UFC 전 챔프 비스핑 단언

- [2026 밀라노] 피겨 신지아, 쇼트프로그램서 65.66점…아쉬운 점프 실수

- '1280억원 수입→돈 벌 때만 중국인' 조롱에도 금·금·은·은·은, "최다 메달 5개, 멋지지 않나요" [2026 밀라노]

- '오브라이언 너마저' WBC 대표팀 초대형 악재, 종아리 부상 의심→류지현호 합류 불투명

- 20년 전 대회에도 출전한 '스무살' 선수가 있다, "엄마 배 속에서 한 번, 어엿한 올림피언으로 두 번" [2026 밀라노]

- 올림픽 신기록으로 우승한 ‘제이크 폴’ 여친→스포츠 브라 노출로 14억 효과…IOC도 인정 [2026 밀라노]

- 한화와 재계약 실패했던 터크먼, 방출 후 '이곳'에서 복귀 재도전 임박

연예일반

[왓IS] 한국 영화는 왜 이렇게 안 들릴까? 현장 스태프에게 들어 보니…

등록2022.08.09 14:00

영화는 액션과 코믹이 뒤섞인 장르였는데, 그래서 그런지 효과음은 시끄러웠고 뉘앙스를 파악해야 하는 대사가 많았다. 들리지 않으니 영화 내용이 잘 이해됐을 리가. 결국 짜증이 나서 도중에 꺼버린 기억이 있다.

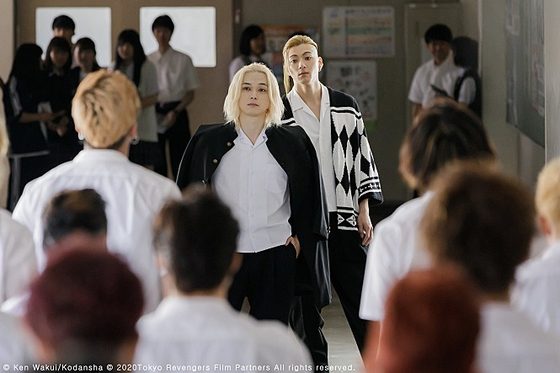

기내라 소음이 있다는 것을 감안해도 믿기지 않았다. ‘도쿄 리벤저스’는 자막이 나와서 소리가 잘 들린다고 생각했던 건가 싶어 자막 없이 영화를 다시 틀었다. 몇 년 남짓 공부한 일본어 대사가 모국어보다 더 선명하게 들렸다.

한국영화에서 대사가 잘 들리지 않는다는 지적은 오래 전부터 있었다. 한때 인터넷 유행어로 많이 쓰였던 ‘웅앵웅 초키포키’ 같은 말의 어원만 봐도 그렇다. 이 표현은 한 트위터리안이 한국 영화의 음향이 별로 좋지 않아 등장인물들이 말하는 소리가 ‘웅… 앵웅 초키포키’라고 하는 것처럼 들린다고 썼던 데서 유래했다.

특히 이 같은 현상은 전쟁, 전투신이 난무하는 액션 블록버스터에서 더 선명해진다. 일단 총이나 대포 소리가 들리기 시작하면 주인공들이 하는 말이 제대로 전달되지 않기 일쑤다. 최근 여러 한국 액션 블록버스터들이 스크린을 장악하면서 비슷한 경험을 호소하는 관객들도 늘었다.

영화, 방송 촬영 현업자들 몇몇에게 이 현상의 원인을 물었다. 이들이 입을 모은 건 “현장에서 음향팀의 파워가 상대적으로 약하다”는 것. 시간과 제작비에 쫓기는 현장의 특성상 각 팀의 목소리가 균형 있게 반영되기 어려워 미술팀과 연출이 현장을 주도하는 경우가 많고, 그렇다 보니 소리가 제대로 수음되지 않는 환경에서도 촬영을 강행하는 경우가 많다. 한 현장 관계자는 “후보정 작업에는 한계가 있다. 무조건 원본이 좋아야 한다. 그런데 워낙 원본 자체가 좋지 않으니 보정을 해도 잘 들리지 않게 되는 것이다. 그래서 후시 녹음을 하는 경우도 빈번하다”고 이야기했다.

지난 2020년 발간된 ‘영화하는 여자들’이라는 책에서도 최은아 음향 편집기사가 “(한국 영화 촬영 현장에서는) 동시녹음 마이크 자체가 멀다. 할리우드에서는 마이크 자체가 엄청 가까이 들어온다고 들었다”며 현장의 고충을 토로한 바 있다.

OTT로 이동하며 콘텐츠를 보는 경향이 늘어나면서 이제 한국 콘텐츠에도 한국어 자막을 입혀 보는 경우가 빈번하다. 그만큼 자막이 깔린 콘텐츠를 소비하는 것에 대중이 익숙해졌다는 뜻이다. 자막을 삽입하면 자칫 보는 이들의 집중력이 깨질 수 있다는 우려도 있지만, 대사가 들리지 않을 때도 집중력이 깨지는 건 매한가지다. 특히 사투리가 많은 작품의 경우 자막을 삽입해 달라는 관객들의 목소리는 눈에 띄게 높아진다.

매번 지적되는 고질적인 한국영화의 음향 문제. 음향이 콘텐츠의 퀄리티를 좌우하는 중요한 요소라는 지적에 현장이 귀 기울일 필요가 있어 보인다.

정진영 기자 afreeca@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 티파니 영, 미소에 홀릭](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000135.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영-이찬원, 한터뮤직어워즈 MC 맡았어요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000137.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 우아함 종결자](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000134.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 아름다운 드레스](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000132.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 사뿐사뿐](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000136.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 공주님 들어가십니다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000133.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 팬분들 사랑해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000130.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 멋진 슈트핏](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000131.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 여유로운 MC의 입장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000129.400x280.0.jpg)

![[포토] 윤종신, 18년 만에 내는 정규앨범 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000127.400x280.0.jpg)

![[포토] 윤종신, 인자한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000128.400x280.0.jpg)

![[포토] 이창섭, 감기투혼 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000125.400x280.0.jpg)