실시간 뉴스

- '토론토 구단 OK 허가' KBO리그 MVP 출신 폰세, 2026 WBC 멕시코 대표 유력

- “연구 안 된 약물 조합 쏟아부어”…박나래 ‘주사이모’ 시술, 전문 의료인들도 우려 (궁금한 이야기Y)

- 28기 영수 “사랑보다 훨씬 더 고차원적 교감”…튤립 아닌 22기 영수 홀렸다 (나솔사계)

- 서현진, 장률 중2 子 등장에 막막…강적 만났다 (러브 미)

- 이성민 합류…‘풍향고2’ 극강의 케미 예고, 포스터 공개

- 남보라, 자폐성 발달장애 남동생 공개…“걱정 많이 했지만 이젠 좋아져” (위라클)

- 대한항공 정지석, 발목 부상 영향…올스타전 불참 통보

- 현주엽, 갑질 논란 후 근황…“40kg 이상 빠져, 子 세상과 단절” (아빠하고 나하고3)

- 4916억 타티스 주니어가 디트로이트로? 1대4 트레이드 전망…스쿠발은 빠졌다

- 고준희, 반전 매력…“‘피식대학’ 같은 크루 결성 하고파” 야망 ‘뿜뿜’ (전참시)

연예일반

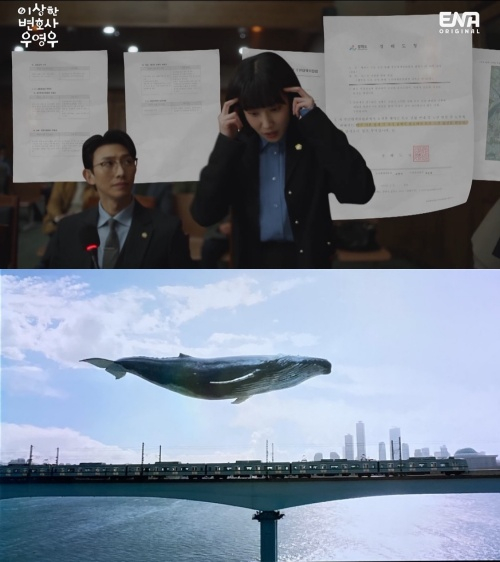

[더보기] 할리우드 안 부러운 ‘외계+인’ 韓 VFX 기술 어디까지 왔나

등록2022.07.24 12:02

최근 개봉한 영화 ‘외계+인’은 그야말로 한국의 VFX 기술력을 집대성한 작품이다. 현대뿐 아니라 과거와 외계까지 넘나들다 보니 비주얼적으로 구현해야 할 요소들이 많았고, 굉장히 많은 분야의 전문가들이 협업했다. 약 1년간의 프리 프로덕션 기간을 가졌고 촬영 기간만 13개월여에 이르렀다. 출연 배우인 김의성이 “1년 동안 이렇게 긴 회차를 찍는 영화는 한국 영화사에서 처음이지 않나 싶다”고 이야기했을 정도.

한국형 창작 SF 영화의 신기원이 된 넷플릭스 영화 ‘승리호’의 경우 후반 작업에만 6개월 이상의 시간이 소요됐다. VFX 전문가만 1000여명이 참여해 다양한 우주 청소선들과 우주 공간, 작살잡이 로봇 업동이(유해진 분) 등 풍성한 볼거리를 만들어냈다.

‘스위트홈’의 대표적인 빌런 크리처인 근육 괴물을 예로 들면 과거에는 배우, 카메라 감독, 현장 스태프들 모두가 괴물의 존재를 상상하며 촬영을 진행해야 했지만, 버추얼 프로덕션 기술을 이용해 카메라 스크린에 바로 근육 괴물을 구현할 수 있었다. 이를 통해 배우들은 더 실감 나는 연기를 할 수 있었고, 스태프들은 괴물의 크기와 속도감을 미리 파악해 원활한 촬영이 가능했다.

정진영 기자 afreeca@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토]서강준, 비주얼로 이미 대상 인정!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000059.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 새해 벽두부터 눈호강 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000058.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 탄성을 부르는 멋짐](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000057.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 연기대상 수상자의 아우라](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000056.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 치명적 눈맞춤에 설렘 경보 발령](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000055.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 완벽 슈트핏에 감탄이 절로](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000054.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 백화점 오픈런 부른 명품 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000053.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 비현실적 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000052.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 새해 한파를 녹이는 훈훈한 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000050.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 연기대상 수상자의 치명적인 윙크](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000049.400x280.0.jpg)

![[포토]서강준, 새해 벽두부터 여심 장악](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000046.400x280.0.jpg)

![[포토] 최자, 고급스러운 복분자주 '신라 금관 에디션'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/02/isp20260102000042.400x280.0.jpg)