실시간 뉴스

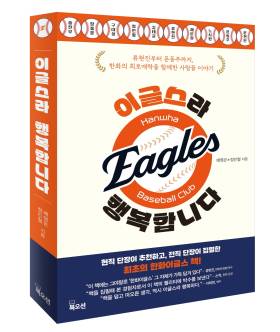

- '이글스 심장' 류현진 '이글스 팬' 차태현이 추천한 한화 이야기...'이글스라 행복합니다' 출간

- [신년사] 정용진 신세계그룹 회장 "치밀한 준비 마쳐, 높게 날아오를 것"

- 뉴진스, 끝내 완전체는 없었다... 하니 복귀·다니엘 계약 해지 [종합]

- '선수와 팬, 미디어가 모두 뽑았다' 잠재력 폭발하는 ‘7번’ 이민지 [IS 피플]

- 이경규, 44년 만 개그 자존심 내려놨다…10년 만 ‘THE 맛녀석’ 출연

- 박나래·키 빠진 ‘MBC 연예대상’ 오늘(29일) 개최…유재석? 전현무? 대상 주인공은

- '징역 8개월' 판결 가볍다...검찰, KPGA 전 임원 A 직장내 괴롭힘 사건 항소

- '닭가슴살 맞아?' JCDM '꼬단면', ‘I AM BOXER’ 출연진 놀라게 한 단백질 면

- 코스맥스그룹 오너2세 이병만·이병주, 나란히 부회장 승진

- 연매협, 연예인 기획사 미등록 논란에 “명백한 위법…강력 처벌해야” [전문]

연예

[청춘은 맨발이다-82] 남양주종합촬영소 건립의 내막(상)

등록2011.08.16 07:00

남양주종합촬영소의 부산 이전 문제로 영화계가 시끄럽다.

남양주종합촬영소는 지금은 영화계의 큰 자산이 됐지만 1980년대 후반 건립을 추진할 때만 해도 영화계의 부정적 반응 때문에 어려움을 겪었다. 남양주종합촬영소 건립의 내막을 가장 잘 아는 사람은 김동호 부산국제영화제 명예집행위원장과 내가 아닌가 한다. 김 위원장이 이와 관련, 올 4월 일간스포츠를 통해 밝힌 글은 다음과 같다.

‘나는 영화 인프라 구축에 공을 들였다. 88년 영화진흥공사 사장에 취임하자마자 업계의 현안이 뭐냐 물었다. 그랬더니 종합촬영소 건립이라고 하더라. 종합촬영소 건립을 추진하다가 신성일을 만났다. 그때는 영화진흥공사 수입원이 없었다. 예전에는 영화사별로 1억 5000만원씩 받고, 각종 시상식 수입을 포함해 25억 가까이 받았는데 법이 개정돼 수입이 없어진 것이다. 종합촬영소 건립은 결국 정부 예산을 따야 가능했다. 계획을 올렸더니 정부에서 잘 받아주지 않더라. 그때는 TK가 실세였을 때다. 그래서 신성일한테 부탁해서 이 문제를 풀자고 했다. 신성일의 중재로 장병조 청와대 사회교육문화 비서관을 만나서 문제를 풀었다. 마지막 단계에서는 문희갑 경제수석 등 많은 실세들과 만나 예산 30억 올리고 승인받는데 신성일이 특별한 공을 세웠다.’

나는 88년 당시 종합촬영소가 절대적으로 필요하다고 생각했다. 후시 녹음만 해선 영화의 발전이 어려웠다. 진일보 하려면 동시 녹음을 할 수 있는 스튜디오가 있어야 했다. 내가 정부 예산을 따내기 위해 로비에 돌입했을 때, 김 위원장이 새로운 사실을 알려주었다. 알고보니 충무로 영화 제작자들이 종합촬영소 건립을 반대하는 진정서를 이미 청와대에 넣은 상태였다. 영화계 전체가 뭉쳐도 될까 말까한 일인데, 한 쪽에선 종합촬영소 건립을 방해하고 있었다.

그들은 왜 반대했나. 영화는 사실상 독점 사업이었다. 영화법에 따라 스튜디오 300평이상, 아리후렉스 카메라 2대, 조명 용량 30㎾ 이상, 남·녀 전속 배우 한 명씩이 있어야 영화 사업이 가능했다. 허가 받은 영화사들은 오픈 세트에 의존했다. 스튜디오가 아닌, 아파트나 주택 같은 곳을 통째로 빌려 찍었다. 벽 하나만 있어도 카메라가 빙 돌아가 앵글을 잡아야 했다. 이런 제한적 앵글로 어떻게 더 좋은 영화를 만들겠는가.

오픈 세트를 사용하면 미술비와 세트비가 따로 들지 않는다. 종합촬영소가 만들어지면 영화 제작비가 급증할 건 불보듯 뻔했다. 제작자들은 오픈 세트가 존속하길 바랐다. 그들은 종합촬영소 명목의 땅을 자체 확보해놓고, 종합촬영소 건립은 차일피일 미루었다. 그들이 청와대에 넣은 진정서의 핵심 내용은 이렇다. '우리가 향후 종합촬영소를 지을 터이니, 연간 20억~30억씩 현물로 충무로에 투자해 달라. 그러면 영화계는 엄청나게 발전할 것이다. 지금의 종합촬영소 건립안은 거부해달라.'

그 진정서를 갖고 있던 사람은 장병조 비서관이었다. 김 위원장은 내가 움직이는데 필요한 정보를 제공했다. 장 비서관은 나의 경북고 1년 후배이고, 문희갑 경제수석의 직계 후배였다. 나는 퇴근 시간에 맞춰 오후 8시, 장 비서관과 임병렬 영화진흥공사 총무이사를 종로구 수송동 이마빌딩의 지하 일식당으로 불러냈다. 나는 영화계 전체의 흐름과 어려움, 종합촬영소 건립의 필요성 등을 이야기했다. 새벽 1시가 되자 취기가 얼큰하게 올랐다. 장 비서관이 그 때 갑자기 내게 의미심장한 한 마디를 던졌다.

정리=장상용 기자 [enisei@joongang.co.kr]

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)